O Japão me leva a escrever aforismos como quem tenta coagular libélulas em âmbar

I. Saio do aeroporto internacional Haneda e tomo o metro pontualíssimo de Tóquio, cuja lotação (são 18h de uma terça-feira) não implica olhares que se cruzam e conversas que se atravessam e se sobrepõem. A massa assume a forma do vagão e depois se dispersa com o mesmo silêncio, a mesma introspecção, como o fluxo e o refluxo das marés, que, em temporário armistício com a costa, resvalam a areia e as pedras com o afago da bruma.

II. Os avisos digitais no metrô de Tóquio aparecem sobre as portas dos vagões em quatro idiomas: japonês, chinês, coreano e inglês. Sem ter como desfolhar a floresta densa dos ideogramas, já consigo identificar, no entanto, o coreano, cujos sinais mais redondinhos e algo espaçados me remetem ao capricho lúdico de uma criança com a lição de casa, de modo a receber um rematado elogio (mais um ponto positivo!) da professora.

III. Quando pequeninas, as ruas de Tóquio não têm propriamente calçadas, mas demarcações, à tinta, para os pedestres, que, muitas vezes, andam no local dos carros, enquanto eles não surgem. Neste sentido – e quem dera fosse em tantos outros… –, Tóquio me remete à periferia de São Paulo, cuja parca diferenciação entre ruas e calçadas desponta como uma fronteira extraoficial do mundo “da ponte pra lá”.

IV. O arco-íris, em Tóquio, parece tingir os letreiros e as fachadas policromáticas e onipresentes das lojas – ao cansaço visual se contrapõe, no entanto, um silêncio denso que me faz entreouvir meus próprios passos e como que tocar minha imaginação. Apenas o prenúncio da morte, com o alarido insistente das sirenes de ambulâncias, vez ou outra rompe esse exílio da vida como introspecção.

V. À época da Segunda Guerra Mundial, enquanto o sol vermelho da bandeira japonesa irradiava tentáculos imperiais por toda a Ásia, Tóquio era uma cidade majoritariamente erigida em madeira. Como as tropas japonesas lutavam com fervor – lembremo-nos do harakiri coletivo dos kamikases, que arremetiam com orgulho e fúria nacionais suas aeronaves contra os porta-aviões estadunidenses; como nem de longe o Japão aceitava tratativas com os Aliados para sua capitulação – mesmo que a Alemanha já tivesse sido derrotada no teatro de operações da Europa –, os Estados Unidos resolveram devastar Tóquio com bombas de fósforo terrivelmente incendiárias. Cerca de duzentas mil pessoas morreram carbonizadas e asfixiadas pelos bombardeios dos EUA, num crime de guerra que só não foi levado a juízo pelo fato de tribunais militares como o de Nuremberg não terem se disposto a arrolar os carrascos da vitória como réus.

Sendo assim, as poucas lojas, cafés e restaurantes com fachadas e estruturas de madeira com que deparo ainda hoje no perímetro do templo Asakusa testemunham a memória e o trauma – a memória como trauma. Súbito, me ocorre que o silêncio de Tóquio também poderia ser um legado dos ancestrais em desespero, que, com suas luzes apagadas (isto é, amordaçadas) se esgueiravam em bunkeres apinhados, rezando para que o assovio das ogivas cadentes não lhes ceifasse a tentativa de paz a sete palmos do chão. (Quem diria que os mortos, enterrados em bunkeres naturais, já estariam mais adaptados à vida subterrânea da guerra…)

VI. Certa vez, Eduardo Galeano contemplou um horizonte amplo e alaranjado pelo crepúsculo e, ainda criança e sem saber como encarnar as emoções com palavras, virou para o pai e lhe suplicou: “Pai, me ensina a ver!”.

É um pouco do que sinto, com sede e ainda sob o efeito narcótico de 30 horas de voo, diante dos ideogramas japoneses em Tóquio.

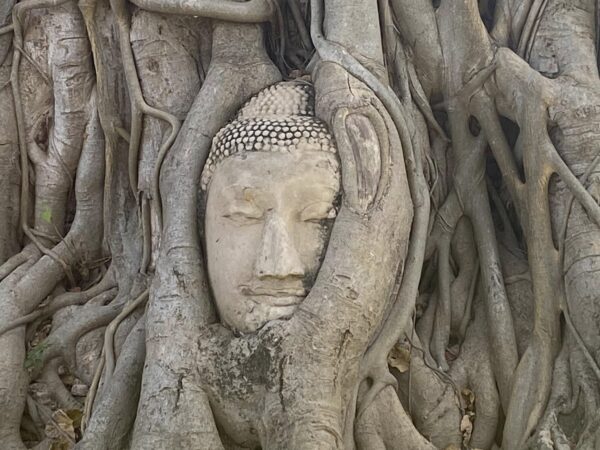

VII. No livro da beleza humana, um capítulo essencial precisa ser dedicado ao paisagismo e à jardinagem do Japão. A poda geométrica do bonsai, com delicadeza e precisão, é a encarnação mesma da brevidade inebriante dos haikais e das cerejeiras em flor.

VIII. Nos formidáveis jardins do castelo de Odawara, cidade costeira e pacata que fica a apenas uma hora de trem de Tóquio, me ocorre que o Japão, com suas árvores e flores policromáticas, inventou todas as cores do mundo. Com a maturidade do adulto, que tenta recuperar a seriedade da criança ao brincar, imagino os samurais esmigalhando as folhas e pétalas com um pilão gigante para delas extrair todas as cores do arco-íris. Na sequência, eles voam até o cume dos vulcões japoneses para que, com a baforada expelida desde o fundo mais fundo da terra, as cores se irradiem, como pólen, pelos quatro cantos da vida.

IX. Do capacete à espada, passando pelo colete todo ornado e estilizado dos samurais, é possível discernir que o belicismo à japonesa tem uma profunda característica artística.

Ao deparar com uma libélula encravada no capacete de um samurai, no museu do castelo de Odawara, intuo que, para o código de honra clânico do Japão à época, o belicismo samurai era, junto com a realização de um destino, a encenação de um ato — todos que lemos sobre a guerra, desde Clausewitz, já ouvimos a expressão “teatro de operações” ou “teatro de guerra”.

A libélula é um inseto, que, irmanado à borboleta, fica coagulada no ar com a elegância de seu voo, e eu fico imaginando o samurai a desferir, com sua espada, não apenas os mais letais golpes (o bélico), mas também ataques tão coreografados e harmônicos como os passos de um balé (o belo).

Não à toa, foi um oriental quem escreveu uma obra memorável sobre a arte da guerra.

X. Em Odawara, numa rua próxima ao local onde estou hospedado, deparo com um antigo sino, que, outrora, fazia parte do complexo do castelo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a escassez crônica de recursos para as Forças Armadas fez com que o governo imperial requisitasse o sino de Odawara para que suas badaladas anunciassem, como um mensageiro da morte que irrompe a cavalo em pleno teatro de operações do Pacífico, a chegada dos piratas alados com mais um de seus bombardeiros infalíveis.

Hoje em dia, o sino de Odawara badala, pontual e cotidianamente, às 6h e às 18h, para marcar o fluxo pacato e pacífico da vida, entre a aurora e o crepúsculo, nesta cidadezinha provinciana do Japão.

Se Hegel fosse japonês, ele assim suspiraria ao ouvir, em êxtase, as badaladas da história entoadas pelo sino de Odawara: a mão que fere é a mesma mão que pode curar.

Se Tolstói fosse japonês, ele assim sentenciaria ao entreouvir, num bunker, as badaladas da história urradas pelo sino de Odawara: para cada ano de paz na história humana, há outros treze anos de guerra.

Consta que, com as punhaladas do sino de Odawara a lhe cercar o imaginário com arame farpado, Tolstói sentiu, em cada fímbria de seu corpo, o título mais paradoxal – e, por isso mesmo, mais humano – de uma de suas obras-primas: Guerra e paz.

Compartilhe:

Escritor, professor, youtuber, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do cotidiano (TV 247), é doutor em Letras pela USP, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University (EUA).

2 comments